「借地だから安くなる」は本当?買いたたかれないための基本知識と交渉の備え

「この土地、借地でしょ?だからちょっと安く見積もってるんです」

そんな言葉を、まるで当然のように聞かされた経験はありませんか?

でも、その“安くなる”の根拠は、どこまで正当なのでしょうか。

借地付きの土地はたしかに制約があるものの、価格が一律に下がるわけではありません。

この記事では、そうした「買いたたき」に惑わされないために、地主として知っておきたい基本的な考え方を整理していきます。

なぜ「借地だから安い」と言われるのか?誤解されやすい評価構造

借地=制限付きの土地として見られる理由

借地が付いている土地(=底地)は、所有していても自由に使えないという制約があります。

たとえば:

- 建物を建てたり壊したりできない(借地人の合意が必要)

- 地代が安く、収益性が低く見られる

- 売却しようとしても、借地権があると買い手が限られる

こうした事情から、買う側からすると“手間と制限が多い土地”に映るため、価格を下げようとする動きが出やすくなります。

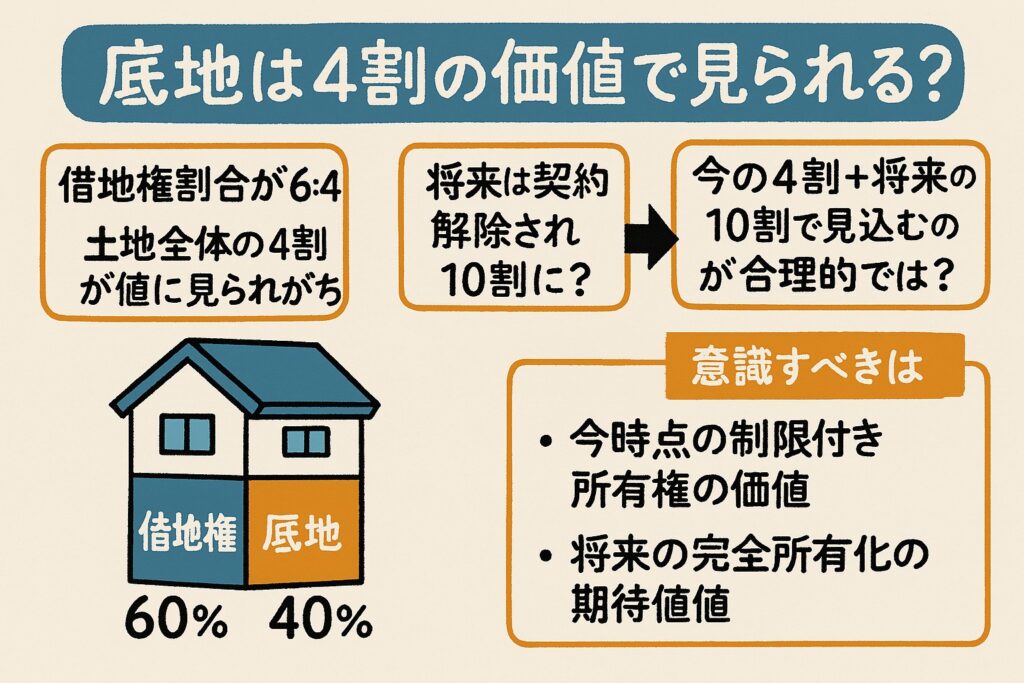

底地と借地権の“分離された価値”という考え方

借地付き土地の価格評価は、「土地の価値=底地+借地権」という前提で成り立っています。

たとえば、土地の価値が100だとしたとき:

- 借地権者の権利:60(建物使用+利用権)

- 地主(底地)の権利:40(土地所有権のみ)

この割合(=借地割合)はエリアや契約条件によって変動します。

しかし、これをもって「底地は安い」と一概には言えません。

将来、借地権の契約が解除されると本来の価値を取り戻す可能性があるからです。

「借地だからダメ」と思い込むのは早計です。

買う側にとっての都合と、地主の本来の立場

買収を持ちかける側――たとえば借地人や不動産投資家は、できるだけ安く買いたいのが本音です。

「借地だと管理が大変でしょう」「今のうちに現金化しては?」と、もっともらしい言葉で誘導されることもあります。

でも、そもそもの話、価格を決めるのは“買う人”ではなく“持っている人”。

主導権は本来、あなたにあるのです。

次は買いたたかれないための価格の見方・評価の仕組みについて整理していきます。

価格はどう決まる?買いたたかれないための査定の基本

価格査定に使われる指標と実例

底地や借地付き土地の価格を考えるうえで、よく使われるのが以下のような指標です:

- 借地割合:土地全体の価値に対して、借地権と底地がどのくらいを占めるか

- 路線価:国税庁が公表する標準的な土地の価格

- 実勢価格:実際の売買事例に基づく市場価格

これらを組み合わせて、土地全体の価値 × 底地割合などの形で評価が出されます。

ただしこれは“目安”であり、個別事情(契約内容・地代・地域特性)によって上下することを忘れてはいけません。

「誰が出す価格なのか」によって評価は変わる

買収提案の金額は、提示してきた人の立場や目的によって大きく変わります。

- 借地人:手元の現金と希望で交渉されがち。必ずしも市場価格とは一致しない

- 不動産業者:転売前提の利幅込みで提示されることも

- 投資家:利回り重視で“割安感”を前提にする傾向あり

つまり、「〇〇万円でどうですか?」という金額に対して、それが“市場価格”である保証はまったくないのです。

客観的な査定を持っておくことが“防御力”になる

買収提案に対して正しく判断するためには、自分自身が「相場観」を持っていることが何よりの防御力になります。

有効な手段として:

- 複数の不動産会社に査定を依頼する(無料一括査定など)

- 不動産鑑定士に意見を求める(有料でも中立な立場での意見が得られる)

- 路線価と実勢価格を比較して、自分でも計算してみる

「プロが言うから正しい」ではなく、複数の視点から冷静に見比べることが、買いたたかれずに済む第一歩です。

次は実際に買収提案を受けたときに、地主としてどう対応するかを解説していきます。

買収提案が来たときの、地主としての対応と交渉術

「即答しない」が基本|提案は“交渉の入り口”と捉える

突然の買収提案や、「今ならこの価格で買いますよ」という打診を受けたとき、その場で返事をしないことが大前提です。

なぜなら、その提示額は買う側の都合に合わせた「スタートライン」でしかないからです。

「考えさせてください」と一言伝え、資料を持ち帰って精査する姿勢を取りましょう。

「情報を揃えて、選択肢を広げる」準備の仕方

買収提案に対して有利に立つためには、地主自身が土地と契約内容を正確に把握していることが重要です。

たとえば、以下のような情報を手元に揃えておくと判断に役立ちます:

- 借地契約書の写し(期間・更新歴・地代)

- 地積測量図や公図

- 過去の賃貸借交渉・更新に関するやりとり

これに加えて、査定結果や第三者の意見を揃えておけば、「価格以外の条件」も含めた交渉が可能になります。

自分の資産を守るための“3つの備え”

買いたたかれないために、地主として持っておくべき備えを3つにまとめると:

- 相場を知る:路線価・実勢価格・査定結果などの複数情報を持つ

- 第三者の視点を得る:鑑定士や信頼できる不動産会社への相談

- 記録を残す:相手とのやり取りはメモ・録音・書面化して残す

これらはすべて、不意の提案に対して焦らず判断する力になります。

まとめ:「借地だから安くなる」とは限らない。その土地の価値は自分で守る

「借地だから安くても仕方ない」――そう思い込んでしまう地主の方は少なくありません。

しかし実際には、契約内容や地域性・交渉の姿勢によって、底地にも十分な価値があるケースは多く存在します。

その価値をどう活かすかは、地主であるあなた自身の考えと備え次第。

納得できる判断をするために、情報を集め、冷静に見極め、必要があれば第三者の力も借りて、

「土地を守る」というよりも「土地の価値を守る」視点で向き合っていきましょう。

コメント