世の中にはどんな借地があるの?“よくある借地”と制度の違いを事例で学ぶ基本ガイド

「借地って、昔の木造住宅のイメージでしょ?」

実はそれだけじゃありません。

現代の街なかには、分譲マンション、商業施設、テナント店舗などさまざまな形で借地が活用されています。

この記事では、借地の多様な実例を通じて、あなたの土地や住まいがどのタイプに当たるのかを見極めるための基本情報をお届けします。

用途別で見る!身近な借地のリアル事例と背景

戸建て住宅に多い借地|今も続く“旧借地法”の契約

昭和の高度成長期、都市部では土地を貸して住宅を建ててもらう「借地権付き住宅」が広く普及しました。

この多くは1992年までの旧借地法のもとで契約されており、

- 更新が前提であり、地主側からの解約が極めて難しい

- 建物を建て替えても契約が継続することが多い

- 底地の売却や整理が難航しやすい

現在も全国に多数残っており、借地トラブルの背景に最も多く関わる形態のひとつです。

マンションと借地|土地が借地でも売れる“定期借地権付き分譲”

一見「持ち家」に見える分譲マンションでも、土地が借地(定期借地)である物件が存在します。

これは特に都心部の再開発エリアなどで活用されており:

- マンション購入者は建物所有権のみを取得

- 土地部分は50〜70年の契約期間終了後に返還される

- 地代の支払いや制約があるが、初期費用が抑えられる

“土地を所有しない分譲”という特性に納得できれば、メリットもある選択肢です。

商店・テナント・商業施設|定期借地や長期契約で展開される借地モデル

郊外の大型店舗やショッピングモールも、土地を買わず借りて展開しているケースがあります。

特に事業用借地では:

- 定期借地契約(例:20年〜50年)で土地を借りる

- 建物を借地契約期間内で活用し、終了後は返還するのが原則

- 契約満了時に建物を取り壊す義務(原則)もある

一部の再開発エリア(例:お台場・豊洲など)でも、行政地を民間が借地利用している事例があります。

親族間の“無償貸し”も借地?|使用貸借としての落とし穴

「親の土地に家を建てた」「親族からタダで土地を借りている」というケースも、広い意味では“借地”です。

この場合、使用貸借(無償の貸し借り)と見なされ、

- 地代がなく契約も曖昧なまま放置されがち

- 相続や所有者交代の際に立場が不安定になる

- 贈与税や法的トラブルのきっかけにもなりうる

「家族内だから大丈夫」と思っていても、制度を知らずに進めることのリスクは軽視できません。

次はこれら借地の背景にある制度の違い(普通借地・定期借地・旧借地法など)を整理し、実際に何がどう変わるのかを解説します。

借地制度をざっくり整理|契約の種類で何が違う?

旧借地法(1992年以前の契約)

1992年の法改正前に契約された借地には旧借地法が適用されます。

現在でも契約を更新しながら継続中のケースが多数あり、以下のような特徴があります。

- 契約更新が前提(期間満了でも終了しにくい)

- 借地人の保護が強く、地主側からの解約は困難

- 建物の建替えにより契約が継続するケースも多い

借地トラブルの多くが旧借地法に基づく契約で起こるのは、この保護の強さに理由があります。

普通借地権(現行制度)

1992年以降の新規契約では、原則として借地借家法による「普通借地権」が適用されます。

特徴は以下の通り:

- 契約期間は通常30年、更新すれば20年

- 更新を繰り返すことで長期使用が可能

- 建替え時には事前承諾などが必要になるケースも

更新が可能な点は旧法と似ていますが、更新拒絶が理論上可能になっている分、地主・借地人双方に一定の柔軟性があります。

定期借地権(期間終了で終了)

同じく1992年の法改正で導入されたのが「定期借地権」です。

- 契約期間は50年など長期が基本

- 契約終了時には土地を更地にして返還

- 更新なし/建替え不可(再契約はできるが義務ではない)

主に:

- 定期借地付きマンション

- 事業用店舗・再開発エリア

などで活用されており、土地を返してもらう前提で貸すという意味で、地主にとって管理しやすい形態です。

使用貸借(無償使用)

家族や親戚などに無償で土地を貸すケースでは、民法上の「使用貸借契約」とみなされます。

特徴は以下の通り:

- 地代なし・契約書なしでも成立(口約束でもOK)

- 借地借家法は適用されず、解除されやすい

- 第三者に対抗できる力がない(登記しても無効)

親族間での使用ではよく見られますが、法的保護が弱いため、相続・売却時の混乱を招きやすい点に注意が必要です。

次は借地の制度タイプ3つをもう少しわかりやすくかみ砕いてみました。

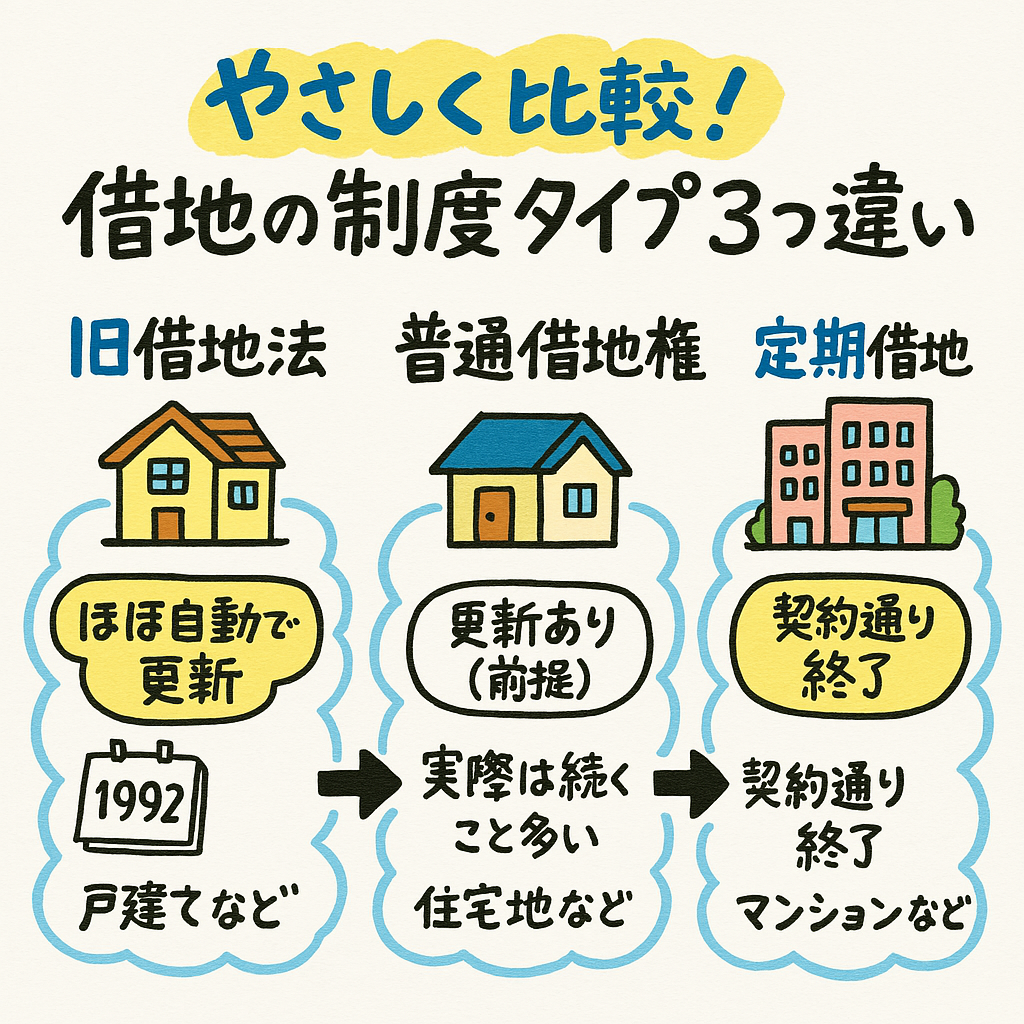

やさしく比較!借地の制度タイプ3つの違い

さきほどは借地の制度には「旧借地法」「普通借地権」「定期借地権」の3タイプがあることをご紹介しました。

ここでは、それぞれの違いをパッと見でわかる比較表+ひとこと解説でまとめます。

| 制度名 | 契約された時期 | 更新できる? | 期間が終わったら? | よくある使われ方 |

|---|---|---|---|---|

| 旧借地法 | 1992年より前 | ほぼ自動更新 | 基本ずっと続く | 戸建て・昔ながらの借地住宅 |

| 普通借地権 | 1992年以降 | あり(更新前提) | 更新しないと終了だが、継続が多い | 住宅地・小規模店舗 |

| 定期借地権 | 1992年以降 | なし(更新不可) | 契約どおりに終了し返却 | 分譲マンション・商業施設 |

🔍 かんたん解説

- 旧借地法: 借地人が超強い。地主は「終わらせたいけど終わらせられない」ケースが多い。

- 普通借地: 標準的な契約。更新はあるが交渉次第。

- 定期借地: 終わりが決まっていて、返すのが前提。使い方がはっきりしている。

どの制度にあたるかは、契約の時期と内容(契約書)を見ればわかります。

不明な場合は、登記簿謄本や契約書を確認し、専門家に相談すると確実です。

次はこうした制度の違いをふまえ、「うちはどのタイプ?」を見分けるチェックポイントと、今からできる対策を紹介します。

「うちはどれ?」を知る3つのチェックと次に取るべき行動

1. 契約時期と内容から制度を見極める

まずは契約の締結時期を確認しましょう。

- 1992年以前の契約:旧借地法が適用されている可能性が高い

- 1992年以降:普通借地か定期借地、または使用貸借

契約書が見つからない場合も、地代の有無や期間設定の有無で見当をつけることができます。

2. 登記・契約書・公図でわかる情報をチェック

以下のような資料を取り寄せておくと、専門家に相談する際にもスムーズです:

- 借地契約書:更新条項、期間、地代の有無

- 登記事項証明書(建物・土地):名義と使用関係

- 公図・地積測量図:土地の位置関係や権利関係の整理に有用

特に登記の有無は、他人(第三者)に対して借地権を主張できるかどうかを左右します。

3. 「どうしたいか」で必要な整備が変わる

あなたの状況が借地であったとしても、すぐに問題になるとは限りません。

しかし、以下のような行動を考えるなら、制度の整理は避けて通れません。

- 建物を建て替えたい

- 借地を整理・解消したい

- 相続に備えて家族に説明できるようにしたい

その際には、借地契約の見直し・更新交渉・登記整備・測量・税務整理など、プロのサポートが必要になる場面もあります。

まとめ:制度の違いを知れば、「自分の立ち位置」が見えてくる

借地は一見シンプルなようで、制度・契約・登記・税・相続と複雑に絡み合っています。

まずは、自分の借地がどのタイプかを知ること。

それが、建て替え・売却・相続といった人生の転機で迷わないための第一歩です。

契約書がない場合でも、今から整理することで将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

気になる点があれば、早めに専門家に相談し、安心して暮らせる土台を整えていきましょう。

コメント